Une mondialisation par la marge

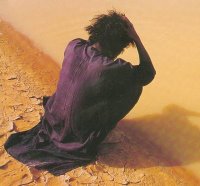

Pour l’Europe, le Sahara est l’incarnation spatiale de la fracture, il représente une accentuation, une exacerbation de la ligne de faille avec son Sud, la tranchée ultime, la plus accusée, d’une vaste zone frontière s’étendant depuis les rives de la Méditerranée. Les « enfermés-dehors » de l’espace Shengen : le Sahara comme espace de relégation.

Pour l’Europe, le Sahara est l’incarnation spatiale de la fracture, il représente une accentuation, une exacerbation de la ligne de faille avec son Sud, la tranchée ultime, la plus accusée, d’une vaste zone frontière s’étendant depuis les rives de la Méditerranée. Les « enfermés-dehors » de l’espace Shengen : le Sahara comme espace de relégation.Le retour des logiques spatiales refoulées :une mondialisation ancienne et contrariée

En ce sens, le Sahara, terre de transit et d’échange, retrouve sa fonction séculaire ; mais dans les conditions contemporaines, il l’amplifie et l’exerce à une échelle plus vaste : l’échelle planétaire. Le bouleversement spatial qu’introduisent les connexions transsahariennes actuelles est ainsi comme un écho : au VIIe siècle, le Sahara avait déjà permis d’élargir les « limites » du monde avec l’ouverture sur l’Afrique, ignorée, puis avec l’organisation et l’animation du commerce transsaharien, qui allait alimenter, pendant plus de dix siècles, d’intenses échanges entre l’Afrique Noire et la Méditerranée, centre du « monde » d’alors. Et cette ouverture et cette nouvelle connexion furent, proportionnellement, un bouleversement spatial aussi radical, sinon plus, que celui engendré par les nouvelles routes océanes et la découverte de l’Amérique sept siècles plus tard... Le Sahara ne fait donc que réémerger d’une latence où l’a plongé la concurrence des routes océanes et où il a fini par être figé avec la colonisation. Le renouvellement de sa fonction de transit prend ainsi le sens d’une reprise d’un processus de mondialisation antérieur : contrarié, alors celui-ci se trouve aujourd’hui revivifié par des dynamiques contemporaines. Il est d’ailleurs intéressant de noter comment cette circulation est en train de modifier les logiques spatiales : en redonnant vie aux anciens itinéraires et aux anciens centres transsahariens qui avaient été marginalisés par la colonisation laquelle, contrant l’organisation spatiale méridienne qui avait prévalu jusque-là, avait institué une organisation zonale, faisant du Sahara un hiatus. (7) Ce renouvellement de la circulation méridienne, transsaharienne, est en quelque sorte un retour de logiques spatiales refoulées ; comme tout retour de refoulé, il est la source, aujourd’hui, d’inquiétudes, parce que ces logiques ne correspondent pas et brisent les cloisonnements institués pour les brider. Le remodelage de l’armature urbaine au profit des anciens centres transsahariens (tel Agadez croissant aux dépens de la capitale Niamey) ou des villes nouvellement créées au Sahara qui se situent sur les axes potentiels d’échanges méridiens (Sebha, Tamanrasset) indique bien le nouvel ancrage méridien des différents espaces nationaux et l’inévitable rapprochement entre Maghreb et Afrique Noire. Les routes transsahariennes concurrentes, et en voie d’achèvement, partant du Maroc, de l’Algérie et de la Libye ne vont pas manquer de consolider cet ancrage, alors que celle pionnière, partant d’Algérie aura déjà joué un rôle considérable dans le développement de la circulation et sa canalisation vers l’axe central alors même qu’elle n’était qu’à son ébauche. (8) Ces routes dans lesquelles investissent les pays maghrébins et des pays comme le Nigeria, au point de financer des tronçons en dehors même de leurs espaces nationaux (comme le font l’Algérie et le Nigeria pour le tronçon nigérien) seraient alors la réplique des routes qui, concurrentiellement, ont animé pendant des siècles le Sahara et arrimé le Maghreb à l’Afrique Noire.

Le Sahara : une ligne de faille double

Le développement de cette circulation, captée par l’Europe et tendue vers elle, puise donc dans des sources de plus en plus lointaines ; il illustre, en outre, l’extension du processus d’« inclusion-exclusion » européen. Vecteur spatial de l’extension du processus d’« inclusion-exclusion » européen à des périphéries lointaines et de son corollaire, le rapprochement entre les deux périphéries maghrébine et noire africaine, le Sahara est aussi l’incarnation spatiale de la fracture qui organise cet espace et des rapports entre ses différents éléments. Il est fracture par rapport à l’Europe, pour laquelle il représente une accentuation, une exacerbation de la ligne de faille avec son Sud, la tranchée ultime, la plus accusée, d’une vaste zone frontière s’étendant depuis les rives de la Méditerranée. La faille saharienne fonctionne aussi comme une réplique géographique, un relais et un amplificateur à l’affirmation plus marquée de la faille méditerranéenne, conséquence de la fermeture plus grande de l’Europe. Aussi, au Sud, à l’intérieur de la périphérie, le Sahara est-il également une ligne de faille, de différenciation et de confrontation. L’accroissement simultané du tropisme de l’Europe et de sa plus large diffusion, d’une part, et de sa fermeture, d’autre part, génère entre les différents éléments de sa périphérie un mouvement de rapprochement et de découverte, en même temps qu’une révélation et une exacerbation de leurs différentiels : espace de transits et de connexions, le Sahara est aussi un terrain porteur de confrontations et de heurts.

Le Sahara, une fracture réplique de la faille méditerranéenne

Alors que depuis des décennies la question de l’immigration maghrébine est un enjeu sociétal et politique majeur en Europe, alimentant des surenchères politiciennes et des phobies sécuritaires, et alors qu’elle continue à être un enjeu très sensible des relations euro-maghrébines ; l’apparition de subsahariens, de plus en plus nombreux, parmi les migrants clandestins en provenance du Maghreb, ajoute une nouvelle dimension à la crise et des nœuds de crispation supplémentaires. Pourtant, ces subsahariens ne sont pas très nombreux proportionnellement aux autres migrants, notamment maghrébins. Ce qui est source d’inquiétude, c’est le fait que leur nombre ne cesse d’augmenter et que, surtout, est important le nombre d’entre eux qui, à défaut et en attente de rejoindre l’Europe, sont des migrants clandestins au Maghreb. Estimés entre 2 et 3 millions, ils sont perçus comme « une armée de réserve » de migrants prête à se déployer vers l’Europe. La question des migrations figure dorénavant en bonne place des conférences des ministres des Affaires étrangères ou de l’Intérieur qui se sont succédé, dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et elle inclut depuis le début 2000 explicitement la question des migrations transsahariennes pour lesquelles les pays maghrébins sont à la fois responsabilisés, « culpabilisés » et sollicités comme « sous-traitants ». Le retour de la Libye sur la scène internationale et son raccrochage, indirect, au processus de Barcelone, à travers le groupe des 5+5 (9), permet à l’UE de prétendre traiter globalement la question avec les pays maghrébins Le traitement de la question des migrations clandestines, particulièrement subsahariennes, est, de fait, une clause conditionnelle de négociation avec les pays maghrébins même s’il n’affleurait pas toujours dans les déclarations officielles. Mais certains « dérapages » verbaux le confirmaient bien. Sarkozy en tant que ministre de l’Intérieur français, au-delà des rivalités du champ politique intérieur, a, comme d’autres homologues européens, bien montré son poids, au travers de la question migratoire, dans les relations et la coopération avec les pays du Maghreb. Ainsi, commentant et justifiant à la presse algérienne des accords de coopération policière qui venaient d’être signés, exprime, à sa façon, cette conditionnalité : « Si l’on est capable de travailler en totale confiance sur les questions de la sécurité, alors ce sera encore plus facile de travailler en totale amitié sur tous les autres sujets » et dans la foulée, il se lance dans un plaidoyer pour une « zone de sécurité sur la Méditerranée occidentale qui associerait l’Espagne, la France et l’Italie au Nord aux trois pays du Maghreb au Sud ». (10) Mais depuis 2002, cette conditionnalité s’exprime explicitement, collectivement et institutionnellement. Et si les chefs d’Etat déclarent déjà au sommet de Séville (juin 2002) « leur détermination à lutter contre l’immigration illégale, tout en privilégiant la coopération avec les pays d’origine », ils franchissent définitivement le tabou de l’explicite en 20004/2005. Ainsi le sommet européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 déclare vouloir « l’intégration complète de la question de l’immigration dans les relations existantes et futures de l’UE avec les pays tiers » et souhaitant « le renforcement des capacités aux frontières méridionales de l’UE » promet une aide aux « pays qui font preuve d’une réelle volonté de s’acquitter des obligations qui leur incombent ». Ce que les ministres de l’Intérieur et de la Justice réunis deux mois plus tard, le 27-29 janvier 2005, pour en concrétiser les recommandations, traduisent par une claire conditionnalité : « L’intensification de la coopération avec les pays de transit en matière d’asile devrait être prise en compte dans la politique du nouveau voisinage. » Auparavant la réunion du G5 à Florence avait appelé les 3 pays du Maghreb à « s’associer » pour former une « zone de sécurité ». Monnayant le rôle de « sentinelle avancée », les pays maghrébins font de la question des migrations transsahariennes un moyen de négociation et de pression avec les pays européens. La Libye s’en est largement servie pour négocier son retour sur la scène internationale et, avec l’Algérie, pour réclamer la prolongation de la levée de l’embargo à certains instruments militaires de surveillance. De façon plus générale, la question devient un atout pour les pays maghrébins afin de solliciter et de marchander les « aides au développement » qui sont un thème récurent des rencontres périodiques euro-maghrébines du groupe des 5+5. Si, contrairement au processus de Barcelone bloqué, ce dernier connaît une réactivation, depuis 3 ans, c’est parce qu’il est centré quasi exclusivement sur la question de « la sécurité et de l’immigration clandestine ». Ce glissement vers l’axe de la Méditerranée occidentale n’est pas un simple glissement géographique, il est surtout un glissement thématique, recentré sur la migration aux dépens du développement, et marque bien qu’à la « conditionnalité démocratique » affichée au début du processus de Barcelone, s’est substituée une « conditionnalité migratoire » se traduisant par un rôle répressif accru des pays maghrébins.

Les « enfermés-dehors » de l’espace Shengen : le Sahara comme espace de relégation

Si la maîtrise des frontières est devenue une préoccupation essentielle et un dossier des plus prioritaires et des plus sensibles des relations des pays européens avec les pays maghrébins, ceux-ci ne sont pas seulement sommés de surveiller leurs frontières avec l’Europe, ils sont aussi considérés comptables de leurs frontières méridionales en tant qu’elles ouvrent sur des itinéraires migratoires qui les traversent. Remontant en « amont », les exigences européennes portent maintenant autant sur le contrôle de leur territoire (les pressions sur l’Algérie et le Maroc pour faire disparaître les camps de migrants, spectaculairement et rasés et leurs occupants raflés dans les deux pays, au cours du premier trimestre 2005) que sur le contrôle des frontières entre pays maghrébins (notamment la frontière algéro-marocaine) et surtout le contrôle des frontières méridionales. Obligés par les accords d’association de réadmettre les migrants ayant transité par leur territoire, ils organisent leur refoulement, alors que les polices européennes les assistent directement dans la surveillance des flux migratoires. Ainsi le Sahara se trouve-t-il transformé en une sorte de « Limes » par l’embrigadement forcé des pays maghrébins dans le rôle de « sentinelles avancées » sommées de jouer le rôle de barrage de rétention et de sous-traitant d’une répression « déportée » et « délocalisée » loin des frontières et des opinions européennes. Les répressions spectaculaires, dont le Maghreb est le théâtre ces deux dernières années et que les Etats affichent ostensiblement dans une surenchère de communiqués, indiquent bien que ceux-ci ont revêtu l’habit du « supplétif de la répression ». Alors qu’aucune disposition légale ne prenait en compte la réalité migratoire, pratiquement tous les pays maghrébins, entre 2003 et 2004, ont légiféré des mesures plus restrictives de circulation sur leur territoire ; mesures servant à couvrir juridiquement des dispositions répressives qui enfreignent tout autant les garanties de protection des personnes que celles des libertés publiques des pays légiférant eux-mêmes . (11) Paradoxalement, ce sont dorénavant les pays maghrébins qui, après s’en être défendus, mettent en exergue la forte présence de migrants sur leurs territoires ainsi que leur proximité avec l’Europe dans un désir de la faire valoir comme une « rente géographique » pour la « protection » de l’Europe. Chacun d’entre eux se présente dorénavant comme « le lieu de passage » privilégié et la plaque tournante des migrations africaines. Renversant la figure de la victime, le discours officiel maghrébin présente les sociétés locales comme victimes de flux migratoires envahissant et, relayant le discours sécuritaire européen, présente l’étranger comme une menace. Les propos de Chalgham, ministre des Affaires étrangères libyen illustrent ce renversement : « Certains quartiers de Tripoli sont entre les mains des immigrés. Ils imposent leurs lois, la drogue et la prostitution sont florissantes. Quand je disais que pour nous c’est une invasion, c’est exactement ce que je pensais. » (12) La manchette « immigration clandestine » est quasi quotidienne, notamment en Algérie et au Maroc, et se décline sous différents thèmes, depuis les communiqués égrenant les refoulements jusqu’à la diabolisation des migrants les associant à la délinquance ou à la propagation des MST. Depuis deux ans, les vagues de répression sont non seulement ininterrompues, importantes et violentes, mais elles sont surtout mises en scène médiatiquement pour être données, à voir même si les conditions de leur déroulement, elles continuent à être fortement tues parce que révélant de graves atteintes aux droits des personnes. Les différents corps de sécurité (police et gendarmerie) se déversent, régulièrement, chacun dans ses communiqués égrenant les arrestations, les refoulements et l’abnégation des services de sécurité comme autant de gages demandés et donnés par les pays maghrébins en tant que preuve de bonne disposition à la coopération avec l’Europe. Mais ils s’acquittent de leur rôle de « barrage de rétention » en amplifiant le caractère répressif caractérisant leur mode de gouvernance. A l’égard des migrants africains, les pays maghrébins ne font qu’amplifier les dépassements et les violations qu’ils exercent déjà aux dépens de leurs citoyens.

Notes de renvoi

7) Grégoire Emmanuel et Schmitz Jean (2000) : monde arabe et Afrique Noire : permanence et nouveaux liens, Autrepart, n°16, pp5-20

8) Bensaâd, 2003 ; Blin Louis (1990) : l’Algérie du Sahara au Sahel, Paris, l’Harmattan, 502 p. ; Marc Côte (2005), présent numéro ; Grégoire Emmanuel (1999) ibid

9) Groupe composé, côté maghrébin, de la Tunisie, de l’Algérie, de la Libye, du Maroc et de la Mauritanie et, côté européen, de l’Italie, de la France, du Portugal, de l’Espagne et de Malte

10) El Watan, quotidien, Alger, 26 octobre 2003

11) Belguendouz Abdelkrim (2003) : le Maroc non Africain, gendarme de l’Europe ?, Rabat, 132 p., Auto-édition

12) Déclaration à La Stampa reprise par Le Monde, 25 août 2004.

source : ElWatan, Ali Bensaad , 01/11/2005